«Победить эту заразу». Как законодатели создавали вражеский образ иностранных агентов?

29 августа 2024

Летом 2023 года нас признали иноагентами. Сообщение об этом мы получили 30 августа — в день, который считается точкой отсчета борьбы правозащитников против пыток в России. Сегодня под закон об иноагентах подпадают не только НКО, но и практически любые организации и граждане, неугодные власти. В первую годовщину нашего иноагентсва мы публикуем текст о том, зачем вообще нужен был этот закон и почему иноагенты постепенно превратились в «заразу», «изощренных» и «коварных» людей, а также «предателей, продавших патриотизм за деньги». На основе стенограмм заседаний и прямых цитат законотворцев Команда против пыток подготовила исследование о судьбе законопроекта и изменении депутатской риторики.

Прочитать и скачать исследование можно по этой ссылке

С момента вступления в силу закона, вводящего в России понятие «иностранный агент», прошло немногим больше 10 лет. За это время больше восьмисот человек и организаций получили от государства ту самую чёрную метку. Среди них — правозащитники, журналисты, деятели культуры, благотворительные и даже научные институции. Первых иноагентов в далёком 2013-м включали в реестр после внеплановых проверок, «находивших» в их работе политическую направленность и иностранное финансирование. Сегодня же оказаться в списке Минюста можно и без зарубежных денег на счетах — достаточно попасть под пресловутое «иностранное влияние». Но объединяет всех одно: иноагентское клеймо практически вычёркивает людей и организации из общественной жизни, ведь неуклонно растущий перечень налагаемых ограничений в десятки раз усложняет их ежедневную работу.

Про иноагентское законодательство сказано очень много. Правозащитники пытались оспаривать его в Конституционном суде и ЕСПЧ, писали петиции и не раз публично заявляли о его изъянах. Даже окологосударственные институции высказывались о законе несколько скептически и разбирали отдельные инициативы по косточкам. Но регулирование продолжает становиться всё радикальнее.

С ним ужесточается и риторика, которой законотворцы сопровождают и оправдывают усиление противоиноагентских механизмов. С годами лозунги о вынужденной необходимости «ограничения иностранного влияния» сменились откровенной травлей тех, кто имеет статус иноагента. Про закон уже давно не говорят как про крайнюю меру, принятие которой требует улучшения и доработки. Сегодня он практически напрямую называется средством устранения неудобных. Эти коннотации невозможно не замечать.

Именно на последнее хочется обратить внимание. Кажется, что смена риторических красок в палитре законодателя произошла незаметно даже для нас самих. Мы зачастую пытаемся осознать, как ужиться с очередным запретом, опуская при этом то, как государство видит иноагентов и как оно хотя бы для себя оправдывает введение нового ограничения. Но игнорировать логику законодателя и его оправдания нельзя, ведь разгон карательного маховика всегда идёт рука об руку с настроениями и намерениями тех, кто устанавливает для нас правила и ограничения.

Риторика важна и ещё по одной причине. Усиление стигмы приводит к тому, что она выходит далеко за пределы законодательных запретов и ограничений: если государство считает иноагентов чужими, опасными, нерукопожатными, если оно открыто говорит о своём негативном отношении, то взаимодействие с ними становится рискованным и нежелательным для всех: «Мы боимся светиться вместе», — так реагируют граждане на людей с «чумным» статусом.

Чтобы посмотреть на иноагентов глазами государства, мы проанализировали пояснительные записки к законопроектам за последние 12 лет — это самый простой, но в то же время формалистский шаг, который в отрыве от содержания вводимых ограничений и публичных заявлений мало что даёт. Чтобы копнуть глубже, мы включили в наше исследование стенограммы заседаний Госдумы. Живые выступления и обсуждения депутатов естественным образом дают несравнимо больше свободы для выражения своей позиции и озвучивания соображений, которые вряд ли попадут в официальные документы и пресс-релизы. Другими словами, мы смещаем фокус анализа с закона, рождающегося в контексте определённого рода риторики, на саму эту риторику, сопровождающую и в определённой мере порождающую разгон запретительного маховика. Всего в наш анализ попало с полсотни стенограмм депутатских заседаний и два десятка пояснительных записок.

Такой подход позволил нам увидеть одновременно и зарождение дискриминации в логике пишущих законы, и их видение того, кто такой иноагент и почему его нужно «изолировать». А самое главное — у нас получилось показать динамику, в которой произошёл переход к откровенному клеймению иноагентов врагами общества и государства.

Запреты и ограничения: основные точки хронологии

«Некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента» — именно так назывались первые иноагенты — появились в российском праве в ноябре 2012 года. Тогда это был ещё не отдельный закон, а лишь поправка к федеральному закону (ФЗ) об НКО, которая обязывала иноагентов высекать самих себя и добровольно включаться в реестр. Хронологически первый полноценный законодательный запрет касался применения такими НКО упрощённых способов ведения бухгалтерского учёта. Это случилось в конце 2014 года. Тогда же иноагентам ограничили возможности участия в избирательном процессе: им запретили вести агитацию или в иных формах участвовать в электоральных кампаниях и референдумах, в том числе вносить пожертвования в избирательные фонды.

В том же году — за несколько месяцев до первых существенных ограничений — Конституционный Суд РФ (КС РФ) впервые высказался об иноагентах, признав их наличие не противоречащим Конституции, но выставив правоприменителям некоторые фильтры на интерпретацию новых норм. В частности, был уточнён запрет на признание иноагентами, среди прочих, благотворительных и научных организаций (в будущем станет понятно, что эти разъяснения практика игнорирует). Кроме того, КС РФ подчеркнул, что понятие «иностранный агент» не несёт отрицательных коннотаций, а сам правовой статус не подразумевает дискриминации.

В июле 2016 года появилось понятие НКО-исполнителя общественно полезных услуг. С того момента иноагент не может становиться их исполнителем и получать финансовую господдержку. В 2017 году законодатель решил пойти дальше и не ограничиваться наложением статуса иноагента лишь на НКО — теперь в реестр могли попадать и средства массовой информации. В июле 2018 года иноагентам запретили выдвигать кандидатуры в состав общественных наблюдательных комиссий, мониторящих соблюдение прав человека в местах принудительного содержания. Ещё через несколько месяцев иноагентов лишили возможности проводить независимую антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов или их проектов. Кажется, все эти ограничения можно пересчитать по пальцам, но уже тогда шел разговор о стремлении законодателя если ещё не вычеркнуть, то хотя бы существенного ограничить роль иноагентов в общественной жизни.

С конца 2019 года запретительный маховик стал уверенно набирать обороты. В декабре у государства появилась возможность наделять людей и организации статусом иностранного агента за распространение информации от СМИ-иноагентов. Через год вступил в силу запрет на страхование банковских вкладов, размещённых НКО-иноагентами или в их пользу.

С декабря 2020 года попасть в реестр иноагентов могли не только некоммерческие организации, но и общественные объединения, действующие без образования юридического лица, а также физические лица. Другими словами, новым статусом теперь можно «наградить» любого. Одновременно государство ввело дополнительные ограничения: попадание в иноагентский реестр становилось отныне, во-первых, основанием для отказа физическим лицам в допуске к гостайне, а во-вторых, непреодолимым препятствием для назначения на должности в госорганах и органах местного самоуправления. Эти изменения вводились законом, из названия которого вытекала его суть, — противодействие угрозам национальной безопасности.

Позднее иноагентам запретили финансировать организацию и проведение публичных мероприятий. Кроме того, попадание в реестр стало основанием для исключения НКО из Федерального реестра молодежных и детских объединений, пользующихся государственной поддержкой. Последствия нововведений быстро отразились на практике: примерно с середины 2021 года пополнение реестра иноагентов — непременно приходящееся на пятницы — стало регулярным и в какой-то степени массовым.

Долгое время иноагентское законодательство по своей сути являлось пулом разрозненных норм, для поиска которых нужно было перелопатить значительное количество актов. Но всё изменилось в декабре 2022-го, когда вступил в силу единый иноагентский закон, консолидировавший бóльшую часть регулирования. Он вобрал в себя все действовавшие на тот момент и разбросанные в нормативном поле запреты и ограничения, расширив некоторые и добавив новые.

Среди прочего, иноагентам отныне нельзя:

- замещать должности в органах публичной власти, государственной гражданской и муниципальной службы, быть членом избирательной комиссии, комиссии референдума;

- организовывать публичные мероприятия;

- жертвовать политическим партиям и заключать с ними сделки;

- заниматься просветительской деятельностью в отношении несовершеннолетних и преподавать в государственных и муниципальных образовательных организациях;

- производить информпродукцию для несовершеннолетних;

- участвовать в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

- эксплуатировать и обеспечивать безопасность значимых объектов критической информационной инфраструктуры;

- участвовать в проведении государственной экологической экспертизы.

Некоторые запреты лишь формально закрепили уже фактически сложившуюся на уровне регионального и ведомственного нормотворчества и правоприменения ситуацию. Список ограничений стал настолько массивным, что фактически продолжать работу и не испытывать бюрократического давления стало невозможно. И интенсивность запретительного регулирования не уменьшается.

В июле 2023 года к запрету на получение государственной финансовой поддержки добавился запрет и иной имущественной поддержки со стороны государства. В декабре того же года приняты законы о запрете на осуществление общественного экологического контроля и общественной экологической экспертизы — первый вступил в силу летом 2024 года, второй начнёт действовать с 1 сентября.

В марте 2024 года был принят закон о запрете рекламы иноагентов и на информационных ресурсах иноагентов. Теперь под него частично попадает не столько деятельность иноагентов, сколько трансляция информации о ней. В развитие этого направления недавно в Госдуму внесли инициативу об ограничении доступа к иноагентским документам и книгам в общедоступных библиотеках. Текст ещё находится на рассмотрении — как и инициатива по запрету упрощённого налогообложения для иноагентов. Вероятность того, что последнее ограничение скоро будет введено, крайне высока: оно было заложено ещё единым иноагентским законом 2022 года, и рассматриваемый законопроект лишь приводит нормы налогового права в соответствие с ним.

В мае 2024 года был принят и вступил в силу закон, отнимающий у иноагентов право участвовать в электоральных процессах: им теперь нельзя избираться в региональные и федеральные органы власти и, среди прочего, даже быть наблюдателями на выборах.

Наконец, в июне 2024 года в Госдуму поступил законопроект о запрете иноагентам входить в состав федеральной и региональных общественных палат, общественных советов при органах власти. Налицо устойчивая тенденция к расширению перечня запретов и ограничений, для пресечения которой нет никаких предпосылок.

Обоснования и нарративы

Параллельно с тем, как ужесточалось иноагентское законодательство, с годами развивалась и риторика, которой депутаты сопровождали всё прибавляющиеся нововведения. С позиции дня сегодняшнего нам может показаться, что для государства иноагент всегда был раздражителем, — мы воспринимаем это как данность — однако сгущение словесных красок поддаётся вполне понятной периодизации.

→ 2012–2017. Нейтральность и открытость

В пояснительной записке к законопроекту 2012 года, вводящему понятие «НКО, выполняющей функции иностранного агента», законодатель много говорит о своих целях и намерениях. Государство, оправдывая клеймение иноагентов, заявляло о своём желании лишь обеспечить открытость и публичность, о необходимости создать механизм «общественного контроля за работой» НКО, занимающихся политической деятельностью и получающих иностранное финансирование. Выглядит на первый взгляд не так пугающе и даже с некоторой точки зрения оправданно.

В законодательных документах того периода прослеживается одна очевидная аргументационная линия. Первые годы законодатель говорит об иноагентах очень сдержанно и нейтрально, не транслируя очевидной стигматизации. Попадаются и такие пояснительные записки, в которых иноагенты и вовсе не упоминаются — это объясняется тем, что рассчитанные на них ограничения не фигурировали в первой редакции законопроекта и появлялись в последующих чтениях. Иноагенты как будто не стоят в первых рядах объектов запретительного регулирования. Их как бы не хотят устранить, а лишь поставить на контроль.

В тех редких случаях, когда в пояснительных записках (которые обычно вообще не отличаются подробной мотивировкой) содержится объяснение причин предлагаемых нововведений, законодатель оперирует необходимостью «совершенствования правового регулирования деятельности» различных субъектов, повышением «законности и прозрачности» их деятельности.

Тезисы о всё той же открытости и прозрачности функционирования иноагентов перетекали и в депутатские дискуссии. За два заседания, на которых обсуждался первый иноагентский закон, высказывания и сочетания, включающие слова открытость, публичность и Прозрачность, затемнённая потребностями государственного масштаба, прозвучали больше 20 раз. Очень часто депутаты ссылались на иностранный опыт, говоря, что аналогичные нормы давно и успешно применяются другими странами (особенно много отсылок было к американскому закону FARA, которые российские правозащитники считают неуместными). Законодатели подчёркивали, что предлагаемый «закон никого ни в чём не ограничивает», «ничего не запрещает», а негативная коннотация термина иностранный агент — «это предрассудки периода холодной войны и советского прошлого, от которых надо потихонечку отходить».

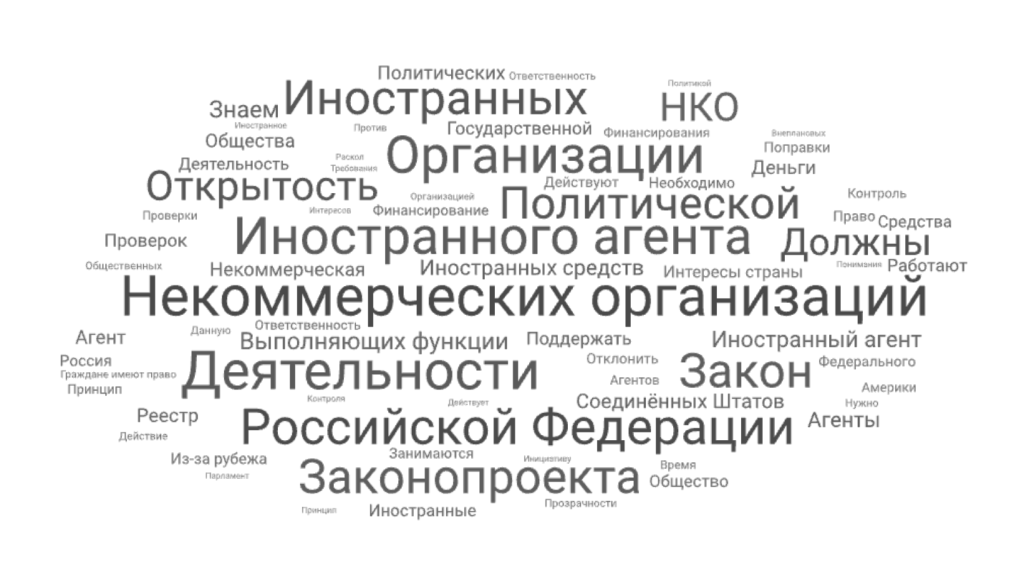

Какие слова чаще всего использовали депутаты с 2012 по 2017 годы — визуализация по стенограммам парламентских обсуждений

Уже тогда мельком проскальзывала тема защиты национальных интересов от иностранного вмешательства, но роль этих отсылок была в основном второстепенной. «Порядок в тех процессах, которые происходят сегодня, наводить надо, исходя из национальных интересов нашей страны, из геополитических интересов», — говорил один из депутатов 6 июля 2012 года. «Проблема вмешательства во внутренние дела Российской Федерации, в том числе через некоммерческие организации, существует и актуальна», — вторил ему неделю спустя коллега. И только лишь один парламентарий, явно выбивающийся из общих коннотаций, позволил себе откровенно уничижительные высказывания: «Конечно, закон нужен, никто не спорит, давно надо было, извините, вот этих блох и клещей посыпать дустом».

→ 2017–2020. Неприятие и самозащита

В мае 2018 года депутаты внесли на рассмотрение законопроект о запрете проведения НКО–иноагентами независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов или их проектов. Пояснительная записка к нему стала первой, где прямо прозвучало, что вводимое ограничение призвано не допустить «возможности влияния указанных юридических лиц на социальные и политические институты российского общества», что является приоритетным направлением деятельности государственных органов в целях защиты «основ конституционного строя, нравственности, прав и законных интересов российских граждан, национальных интересов Российской Федерации, обороноспособности и безопасности государства и поддержания общественного порядка». В череде нейтральных документов, которые тогда ещё оставались довольно сдержанными, эта записка стала первой фиксирующей смену приоритетов. Потребность в открытости и прозрачности впервые артикулированно уступила место намерениям защитить страну от угроз (насколько реальных или мнимых — вопрос отдельный). На заседаниях Госдумы законотворцы заявляли о «защите национальных интересов» и необходимости «быть максимально готовыми и максимально вооружёнными» на случай иностранного вмешательства.

В тот же период начинает происходить и риторический сдвиг, напрямую связанный с нарастанием геополитического напряжения. Особенно хорошо это видно по стенограммам парламентских обсуждений. В 2017 году государство разрешило признавать иноагентами СМИ — это стало реакцией на включение в американский список иностранных агентов крупнейшего российского вещателя Russia Today. Наряду с защитой государства в дискуссию вводится новый аргумент симметричного ответа.

«Мы такой закон принимать не хо-те-ли, это закон, которого могло бы и не быть, — рассуждали депутаты. — Не хотели мы принимать такие решения, но вынуждены на это пойти, принимаемые нами законы являются лишь ответной мерой».

Зеркальное ужесточение внутреннего законодательства подвело под иноагентство десятки российских изданий и журналистских интернет-проектов — в будущем некоторые из них и вовсе прекратят своё существование, не справившись с десятками наложенных ограничений. Своего рода сопутствующий ущерб в межгосударственных разборках.

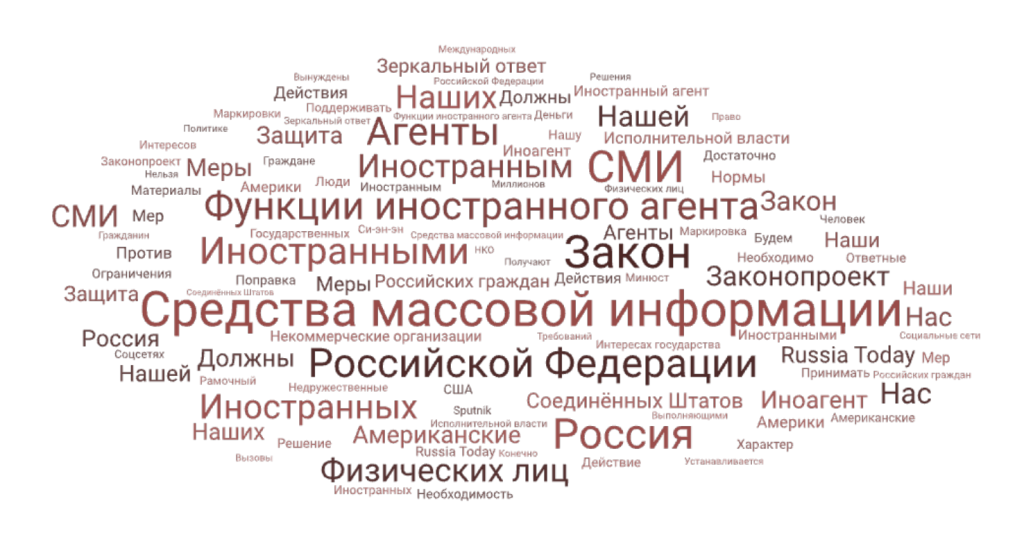

Какие слова чаще всего использовали депутаты с 2017 по 2020 годы — визуализация по стенограммам парламентских обсуждений

Другой новинкой того периода стало желание законодателя создать задел на будущее: депутаты декларировали намерение изобрести механизм как бы про запас, чтобы иметь возможность сразу и без подготовки отвечать на недружественные действия других государств. Иными словами, теперь важно не только отвечать на уже имеющиеся потребности, но и действовать превентивно: «[Цель нового закона —] введение неких репрессивных механизмов, создание некой дубинки, которой можно будет в ответ, скажем, на какие-то очередные недружественные шаги шарахнуть по иноагентам».

Вместе с тем некоторые законотворцы уже тогда признавали размытость ряда формулировок и опасались, что новые нормы будут применяться неоправданно и непредсказуемо. Они озвучивали тезисы о «рамочном характере» регулирования и чрезмерной свободе усмотрения госорганов. Их коллеги в ответ настаивали лишь на том, что применяться закон будет точечно и единично. Нас убеждали в том, что каждый иноагенский кейс будет индивидуальным, а риска произвольного правоприменения нет. «И подчёркиваю, в тексте написано “могут получить” [статус иноагента], но это не значит, что обязательно получат даже при полном совпадении обоих условий, зеркальность по отношению к воздействию на наши СМИ со стороны иностранных государств тут первична».

Помимо всего прочего, государство наказало всем, кого оно считает иноагентами, громко транслировать общественности свой статус. Любой материал СМИ–иноагента должен отныне сопровождаться кричащей маркировкой шрифтом вдвое крупнее основного текста (ровно так, как мы сами начали этот доклад). Другими словами, депутаты переложили обязанность информировать окружающих о своей «порочности» на самих иноагентов. Одного вхождения в реестр стало мало. Обязанность высекать себя переросла в обязательство делать это публично. А сама маркировка была сконструирована таким образом, что в ней как бы вшита роспись: «Я работаю в иностранных интересах». «Всю ту информацию, которую сейчас эти средства массовой информации распространяют, онимогут продолжать тиражировать сколько угодно, но с указанием на то, что делают это в интересах другого государства, не более того», — говорили депутаты.

→ После 2020-го. Агрессия и клеймение врагов

Совершенно иначе стали светиться речевые оттенки с декабря 2020 года, когда депутаты разрешили включать в иноагентские реестры всех — физических, юридических лиц и незарегистрированные объединения. К сегодняшнему дню риторика законодателя обрела откровенно агрессивный и стигматизирующий характер. Если 10 лет назад негативные коннотации словосочетания «иностранный агент» назывались депутатами пережитками советского прошлого, то сейчас это прямой синоним врага народа, а про цели обеспечения транспарентности мы говорим как об артефакте времени. На первый план выходят приоритет государственной самозащиты и искоренение всех «пагубных» элементов российского общества.

С 2022 года пояснительные записки минимум половины законопроектов содержат негативные описания в адрес иноагентов, меньшая часть оперирует нейтральными оценками и лишь две (1, 2) игнорируют их вовсе (и снова из-за появления запретов в более поздних чтениях). Некоторые из записок (1, 2) сухо обосновывают совершенствование регулирования статуса иноагентов.

В пояснительной записке к единому иноагентскому закону от апреля 2022 года постулируется, что «предложенные законопроектом меры будут способствовать защите интересов и обеспечению безопасности Российской Федерации, ее суверенитета и территориальной целостности, прав и свобод ее граждан, а также обеспечению безотлагательной реакции на международно-противоправные деяния путем противодействия иностранному вмешательству в дела государства, российского общества, реализации прав и свобод граждан Российской Федерации».

Более поздние записки не сбавляли и даже усиливали тон и стилистику, заданные в апреле 2022 года. В центре внимания всегда стоит необходимость защиты России от посторонних вмешательств, а некоторые депутаты и вовсе предлагали запретить иноагентскую деятельность: «подобная прямая и косвенная поддержка иностранных агентов со стороны государства противоречит национальным интересам России и должна быть запрещена», «в настоящее время на стендах и полках общедоступных библиотек свободно размещаются и предоставляются […] документы, в том числе созданные [иноагентами]. Таким образом, пропагандируются и позиционируются авторы, деятельность которых направлена против безопасности Российской Федерации», — это лишь немногие примеры того, как в документах происходит аргументационный поворот.

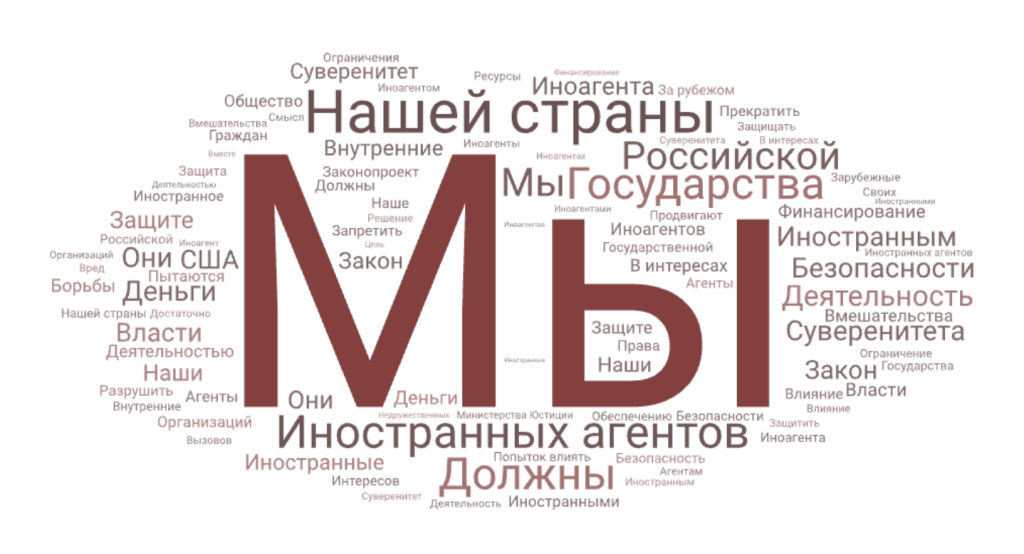

Какие слова чаще всего использовали депутаты с 2020 по 2024 годы — визуализация по стенограммам парламентских обсуждений

На уровне дискуссий иноагентов уже без обиняков относят к «пятой колонне», врагам и «инструментам» тех, кто пытается «разрушить наше общество», ведёт «антироссийскую деятельность», угрожает суверенитету и национальной безопасности страны. Им всем, по логике законодателей, необходимо «перекрыть кислород», с ними нельзя «церемониться». Такие описания показывают, во что превратился иноагентский институт за недолгие годы своего развития и как государство на самом деле к нему относится. При этом декларируемые им цели имеют крайне мало общего с практикой: институт иноагентства используется не как инструмент нейтрализации «вражеских элементов», а как средство борьбы с инакомыслием. В реестр попадают десятки благотворителей, учёных, деятелей культуры, правозащитников и прочих общественно полезных инициатив. А на фоне ужесточения административного и уголовного законодательства, происходящего параллельно с нарастанием перечня иноагентских запретов, работа многих организаций становится невозможной.

Коварные, изощрённые и неприятные. Государственный взгляд на иноагентов в разрезе последних четырёх лет

После 2020 года, когда в реестр стали попадать без разбора практически все критики государственной политики, словесное закручивание гаек перестало быть моветоном. Этому способствуют и внутренние процессы, и нарастание напряжённости в международных отношениях. Политики и депутаты откровенно не скрывают своего отношения к иноагентам, которое больше не прикрывается обтекаемыми абстракциями, и чем суровее их риторика, тем жёстче налагаемые ограничения. Основные речевые — или даже идеологические — повороты очевидно группируются по пяти направлениям, в каждом из которых законодатель находит оправдание всё большего ужесточения своей политики.

1. Прозрачность, затемнённая потребностями государственного масштаба

Актуальный в начале 2010-х годов тезис о необходимости обеспечения прозрачности, несмотря на своё постепенное отмирание, остаётся в арсенале законодателей. Про открытость говорят хоть и меньше, но всё же окончательно из аргументации она не ушла. «Необходимо сделать прозрачными [курсив — наш] не только зарубежные схемы финансирования внутриполитической повестки, но и вообще иностранное участие в политической деятельности на территории Российской Федерации, — в этой вроде бы нейтральной формулировке, произнесённой одним из депутатов в конце 2020 года, содержится намерение обеспечивать транспарентность. — Мы хотим, чтобы было понятно, какие страны и сколько средств вливают в нашу внутреннюю политику и как влияют на волеизъявление наших граждан».

Но кажущееся благородным намерение всё равно содержит стигматизирующие точки, ненавязчиво подчёркивающие, что иностранные средства выделяются не доброго дела ради, а на продвижение интересов иностранного заказчика:

«Мы считаем, что наши граждане и органы власти должны иметь адекватные механизмы контроля за деятельностью на территории нашей страны всех субъектов, финансируемых из иностранных источников и преследующих при этом свои политические цели, в том числе в интересах своих финансовых доноров».

Нарратив об открытости и прозрачности совершенно явно трансформировался в квазиблагородный фон, а на первый план уверенно и стремительно вышел лейтмотив защиты суверенитета, активного противодействия иностранному вмешательству во внутренние дела. Апелляция к нему становится хорошим тоном. Суверенитет, зачастую идущий рука об руку с безопасностью, является основной ценностью, на защиту которой направлено законодательство об иноагентах и усилия законотворцев. Его сакрализация и романтизация общего дела словно маскируют всю спорность высказываемых суждений.

«Защита суверенитета — это наш священный долг, святая обязанность каждого депутата и каждого гражданина».

«Защита суверенитета является конституционной обязанностью, в том числе нашей, депутатской обязанностью. Давайте всё-таки из этого исходить — из необходимости обеспечить безопасность нашего государства».

«Как вы видите, в вопросах безопасности и защиты суверенитета нашей страны мы, как и прежде, идём в одном строю».

«И давайте дальше вместе работать над тем, чтобы защитить нашу страну, нашу безопасность, суверенитет и территориальную целостность».

«Только в этом случае мы сможем победить эту заразу».

Основная угроза суверенитету и безопасности страны, по словам депутатов, — это, разумеется, иностранное вмешательство во внутренние дела. При этом подобные угрозы довольно редко конкретизируются, принимая формы деклараций и абстракций, а толковать их можно с самых разных позиций. Слово «вмешательство» — столь же необъяснимое, сколько и необъятное — рассеивается по строкам стенограмм ничуть не реже «суверенитета».

«Получали материал, который зримо фиксировал факты вмешательства, в том числе со стороны вот этого института иностранных агентов, во внутренние дела Российской Федерации»

«Под жесточайшим контролем будут те организации, которые за счёт иностранных денег будут заниматься внутренними делами Российской Федерации»

«Цель этого закона — оградить нашу страну от иностранного вмешательства… Коллеги, страну надо защищать! Видите, вызовы какие?»

Парадоксальность такого нарратива заключается в том, что Россия в лице депутатов защищается от тех, чей опыт принимает как образец.

«Это не наше ноу-хау, рассматриваемый законопроект основан в том числе на зарубежном опыте».

«Это практика не наша, как я уже сказал, это практика мировая».

«Мы взяли лучшие практики […] по вопросам, связанным с защитой суверенитета, и использовали это […] с учётом реалий сегодняшнего времени».

Сакрализируемая цель защиты самобытности и самостоятельности государства делает совершенно логичной порицание всех тех, кто не вписывается в этот нарратив. Иностранные агенты в риторике законодателей естественным образом превращаются в экзистенциальных врагов, покушающихся на важнейшие ценности в виде суверенитета, безопасности страны и т. п. А по другую сторону идеологических баррикад стоят депутаты — защитники ценностей, принимающие необходимые меры для охраны страны от агрессивного и враждебного иностранного влияния. При этом подобная защита воспринимается как священный

долг, а любая критика иноагентского института даёт им повод причислять оппонентов и даже коллег к стану врага:

«А попытки концептуально раскритиковать [инициативу по ужесточению иноагентского законодательства] считаю неконструктивными, особенно в нынешних политических условиях лично считаю их просто обыкновенным предательством».

«Так что, коллеги, всем, кто критикует законопроект, в общем, надо определяться, за кого мы сегодня, так сказать, — за безопасность и суверенитет или за тех, кто, в общем-то, поставляет вооружение на Украину».

«Голосование поимённое, уважаемые коллеги, останется навсегда не только в архивах Государственной Думы, но и в памяти наших избирателей, которые спросят, кто защищал страну от иностранных агентов, а кто им потворствовал».

— Мы выступаем за Россию, мы выступаем за суверенитет и безопасность, и в то же время мы за права человека труда и против охоты на ведьм. Мы не будем поддерживать данный законопроект, — говорил летом 2022 года на обсуждении единого иноагентского закона один из депутатов.

— Слушайте, так хорошо закончили: «За Россию!» Надо было так начать и придерживаться этой концепции до конца своего выступления, — парировал ему выступавший следом коллега.

2. А от чего защищаемся? или Ничего опаснее митингов и вмешательства в выборы

Формулировки депутатов — как в записках, так и в их выступлениях — чаще всего носят весьма обтекаемый характер. Мы слышим о подтверждённых фактах вмешательства, чуть ли не разваливающих страну, о неоспоримых доказательствах, которые никогда не выкладываются на стол, об обязательно негативном влиянии всего иностранного, в котором хорошего точно быть не может. Но сказать однозначно, какие конкретно действия депутаты называют угрожающе опасными, довольно сложно.

«Предлагаемые меры будут способствовать защите интересов граждан и обеспечению безопасности страны».

«Проектируемые новеллы направлены исключительно на то, чтобы устранить недочёты, о которых мы говорили ранее, чтобы защитить интересы наших граждан, всё наше общество, а главным образом — обеспечить безопасность нашего государства».

«И коль они пытаются разрушить наше общество, мы всячески должны препятствовать прежде всего финансированию иностранных агентов».

«Не может существовать государство, если ресурсы его граждан, юридических лиц используются для его развала».

Вместе с тем самой болезненной точкой для депутатов и, вероятно, всего государственного аппарата, являются сугубо политические вопросы — выборы, протестная активность и всё, что с ними связано. Пожалуй, это единственная сфера уязвимости, о которой законотворцы говорят прямо. Опасность «оранжевых» революций, не отягощенная доказательствами и убедительными аргументами, проходит красной линией через значительную часть депутатских выступлений.

«Через иностранное финансирование уличной активности, протестной активности осуществляется поначалу грубое вмешательство во внутренние дела других государств, а затем во многих случаях это заканчивается, к сожалению, государственным переворотом на иностранные деньги».

«Иностранное финансирование действительно влияет на публичные протестные настроения и мероприятия [и] является вмешательством во внутренние дела страны».

«Мы также выступаем против иностранного финансирования, против любого вмешательства в избирательный процесс, в политическую жизнь, в том числе иностранного вмешательства, тем более в жизнь России, Российской Федерации».

«Пусть народ знает, кто призывает к митингам, демонстрациям и к другим всякого рода политическим акциям».

3. Коварный разведчик — конструирование образа персонального врага России

Относительной новинкой последних лет является сознательное использование в отношении лиц и организаций, признанных иностранными агентами, откровенно негативных, а порой и оскорбительных эпитетов. 12 лет назад политики и законодатели решительно отрицали какую-либо дискриминацию и стигматизацию иноагентов, сейчас же любая попытка описать их в государственном дискурсе положительно или хотя бы нейтрально будет смотреться чужеродно и даже неэтично. Собирательный образ государственного диверсанта — в котором нет места ничему человеческому, нет никакой самостоятельности и субъектности, — включает пять обязательных черт.

— Иноагенты неприятны в личном плане

«Ведь они изощрённые, иностранные агенты».

«Они же вот коварные».

«Возможности, чтобы добросовестная компания подпала под статус иноагента, в рамках данного федерального закона нет».

— Они продали патриотизм за деньги (но это исправимо)

«Чтобы рядовой гражданин Российской Федерации чувствовал себя уверенно, не будучи включённым в этот список, он должен, во-первых, быть человеком патриотичным. Человек с определённой долей патриотизма и непредательства, я думаю, вряд ли будет туда внесён, просто потому, что он не будет, занимаясь политической деятельностью, коей он имеет право заниматься, находиться под иностранным влиянием».

«Когда речь идёт о предательстве и о патриотизме, то в словах “тотальный государственный контроль” я слышу исключительно позитивные нотки».

«У того, кто хочет исправиться, шанс есть — можно из статуса иностранного агента выйти, вернуться, отвергнув подачки и удавку, которую они на себя набросили за деньги других стран».

«Надо для себя определиться: либо ты со страной, тогда откажись от зарубежного финансирования, выйди из статуса иностранного агента и получай средства внутри страны».

«По какой-то компании сразу понятно, иноагент она или нет, есть у неё такой формальный печальный статус, заработанный антироссийскими действиями, или нет».

— Они (практически) работают шпионами или диверсантами

«В разведывательной деятельности — в отношении Российской Федерации основной упор делают не на общепринятых агентов […], а пытаются развалить нашу страну изнутри путём финансирования и, по сути дела, организации некой пятой колонны».

«Иностранные агенты, вся та публика, которая работает во взаимодействии с ними, а также ряд неправительственных иностранных организаций, по сути дела, являются опорой для работы разведслужб на территории Российской Федерации».

«Надо понимать, что всё равно ими руководят и организуют их деятельность прежде всего разведывательные службы».

— Не просто иноагент, а злостный вредитель

«Лицо, деятельность которого будет признана скрытой, непрозрачной, могущей иметь серьёзные последствия для страны, для национальной политики или демократических процессов, будет признаваться иностранным агентом».

«У них [иностранных государств] одна общая задача, как вы знаете, они хотят разрушить нашу страну, поэтому любая поддержка противника, в том числе и со стороны иноагентов, должна быть пресечена».

«Эта их деятельность очень серьёзно тормозила развитие нашей экономики в целом ряде отраслей».

«Иноагенты стали активным рупором вражеской пропаганды по дискриминации России».

— У них не может быть своих интересов, только чужие

«Получать иностранную поддержку в любом виде — материальную, духовную, физическую, — то есть работать на иностранного заказчика».

«Иностранные агенты — это ведь кто? Это прежде всего инструменты так называемой мягкой силы Госдепа и Форинофиса*» .

«[Осуществляют свою иноагентскую деятельность,] работая под диктовку Госдепа, Вашингтона и Брюсселя».

«Они полностью отрабатывают повестку своих натовских хозяев, русофобские цели которых по отношению к нашей стране и к нам понятны и ясны».

«Тот, кто поёт с чужого голоса и получает за это деньги, должен понимать, что он — иностранный агент».

*От англ. Foreign, Commonwealth and Development Office — внешнеполитическое ведомство в структуре правительства Великобритании, Министерство иностранных дел

4. Всё больше ограничений, которых нет

Риторика законотворцев в последние годы окончательно сформировала образ иностранного агента как врага и предателя страны, обладателя самых скверных качеств. Если посмотреть на него глазами депутатов, то он создаёт угрозы экзистенциального масштаба, игнорирование которых грозит стране развалом. Разглядывая его через зачернённую линзу коварства и иезуитства, законодатели логичным образом сталкиваются с необходимостью максимально усложнить иноагентам существование. В свете нормотворчества последних четырёх лет первоначальные ограничения 2014 года кажутся разминкой. Чем грубее и радикальнее высказывания депутатов, тем шире поле иноагентских запретов.

Из ограничительной риторики выводится два чётких разнонаправленных вектора. Одной рукой законодатель, эпизодически воспроизводя инерционный нарратив, пытается убедить нас в том, что для иноагентов нет никаких запретов, а если есть — то они не самоцель, а лишь неудобное последствие. Говоря об этом, депутаты воспроизводят себя же образца 2012 года.

«Сама маркировка “иноагент” ведь не мешает человеку или общественной организации заниматься политической деятельностью, это не препятствует* им заниматься выборами, демонстрациями, организацией массовых шествий — это всё разрешено, но только надо маркировать, что это делается на зарубежные деньги».

«Задача сегодня не в том, чтобы кого-то ущемить в правах. Вообще, присвоение статуса иноагента — это не наказание, это не форма реакции на какое-то правонарушение, такой статус появляется, когда то или иное лицо занимается политической деятельностью в интересах иностранного государства».

«Законопроект, который мы сейчас принимаем, — это деликатно-неагрессивная защита, потому что категорически этот законопроект ничего не запрещает, просто там сказано: если занимаетесь политической деятельностью, зарегистрируйтесь, скажите об этом и критикуйте власть, если хотите, или, наоборот, поддерживайте систему власти, вы можете это делать».

* К слову, на момент этого высказывания (8 декабря 2020 года) уже несколько лет действовал запрет для НКО-иноагентов вести агитацию и в иных формах участвовать в избирательных кампаниях. А законопроект о запрете финансирования публичных акций был рассмотрен и принят депутатами в первом чтении буквально на следующий день, 9 декабря 2020 года.

Впрочем, даже среди депутатов время от времени слышны отдельные голоса о том, что запреты отнюдь не безобидны.

«Между тем ограничения [—] в случае признания влияния со стороны иностранного государства [—] на то или иное лицо, которые налагает этот законопроект, очень серьёзные. Мы выступаем за Россию, мы выступаем за суверенитет и безопасность, и в то же время мы за права человека труда и против охоты на ведьм. А этот законопроект позволяет фактически отдать на откуп правоприменителю сегодня всю эту сферу, связанную с ограничением важных прав граждан. Мы не будем поддерживать данный законопроект».

«Они говорят, мол, ничего страшного, ну, иностранный агент — подумаешь, просто будет дополнительно необходимость крепить соответствующее обозначение на материалах. Но это не так! Это существенное ограничение права на избрание, это существенное ограничение права на профессиональную деятельность, в том числе педагогическую, это существенное ограничение прав на многие другие виды публичной деятельности, причём зачастую довольно необоснованное в соответствии с этим законопроектом».

Другой рукой законодатель осаживает иноагентов, вводя новые ограничения всегда, когда кажется, что больше просто невозможно. При этом потребность в новых стоп-кранах оправдывается недостаточностью принимаемых ограничительных мер и необходимостью дальнейшей работы по защите страны. Очевиден парадокс: ограничений нет, хотя порой кажется, что всё же есть — но ужесточать определённо надо, вплоть до предложений по выведению их из социально-общественной жизни и даже полного запрета их деятельности.

«Подобная поддержка иностранных агентов противоречит национальным интересам России и должна быть запрещена».

«Санкции к иностранным агентам должны быть ещё более жёсткими, чем [в законопроекте] прописано».

«Необходимо прекратить имущественную поддержку НКО, которые признаны иноагентами, — предоставление помощи иностранным агентам со стороны государства противоречит национальным интересам и здравому смыслу».

«Как вы считаете, не пора ли просто прекратить их деятельность в стране, как вы смотрите на такую радикализацию?»

«И это я говорю, чтобы меня услышали те же самые иностранные агенты, чтобы они понимали, что мы с ними дальше церемониться не будем».

«Нам ещё предстоит достаточно серьёзная, большая работа по закрытию тех щелей и дырочек, куда иноагенты […] пытаются просочиться».

Может показаться, что такая разношёрстная риторика — результат разнополярности мнений в законотворческой дискуссии: убеждения и заявления одного депутата не обязательно должны совпадать с мнением коллег, а мерило ограничений всеми может прикладываться к одинаковым событиям по-разному.

Однако всё гораздо прозаичнее и печальнее. Заявлять об отсутствии запретов и ограничений, когда они уже существуют и применяются годами, можно лишь в двух случаях. Первый — если парламентарий просто не в курсе существования введённых запретов, а это неизбежно ставит вопрос о его профпригодности. Второй — если мы говорим о прямом введении в заблуждение, лицемерии или отрицании реальности. Что из этого хуже — вопрос риторический и лежит в плоскости либо этики, либо психологии. Повторение мантр об отсутствии ограничений и нежелании «ущемить в правах» — при одновременном принятии всё новых запретительных норм во имя государственной безопасности — больше похоже на нежелание отдавать себе отчёт в происходящем и принять ответственность за создание правовой дискриминации. Дискриминации, которая вкупе с широкими законодательными формулировками порождает произвольность правоприменения.

5. Дискреция правоприменителя

В 2020 году, когда депутаты решали вопрос, можно ли клеймить иноагентами физических лиц и незарегистрированные объединения, на заседаниях Госдумы прорывались голоса тех, кто опасался широты формулировок законопроекта. При обсуждении единого иноагентского закона в 2022 году эта критика стала более артикулированной.

«В чём, в общем-то, сложность законопроекта: он расширяет основания признания иноагентом, и по нему в реестр Минюста может попасть любое физическое, юридическое лицо, находящееся под иностранным влиянием. И к сожалению, даже новая редакция законопроекта не поясняет, что значит это самое иностранное влияние».

«Короче говоря, если вы живёте в лесу, не пользуетесь никакими благами цивилизации, средствами связи, на подножном корму, вы гарантированно не станете иностранным агентом […] Все остальные могут стать иностранными агентами. Вот, собственно говоря, и всё. Вот теперь подумайте, какой закон мы принимаем».

«Это [формулировка из закона] позволяет бесконечно спекулировать и подводить под вот эту норму закона в принципе любую форму деятельности человека, которая может быть признана влиянием иностранного агента».

Ещё на стадии депутатских дискуссий — что актуально как для 2012 года, так и для 2022-го — было видно изъяны закона, позволяющие практически любую общественную деятельность подвести под иноагентство. Об этом говорили вслух, обсуждали правки к законопроектам. Однако формулировки законов не менялись. Это говорит о том, что все те поражения в правах, от которых впоследствии пострадали сотни людей и организаций, — не ошибка и не случайность необкатанного регулирования.

Отказ от точных формулировок был не опрометчивым риском, а совершенно сознательным подарком правоприменителю, позволившим ему приводить закон в исполнение самым неожиданным образом.

«Давайте не будем за регулятора [Минюст] работать, пусть он сам определяет судьбу иноагента, будет ли он в реестре или не будет в реестре».

«Итоговое решение, будет или не будет физлицо или общественное объединение признано иноагентом, будет в компетенции Министерства юстиции, которое в каждом конкретном случае будет принимать соответствующее решение».

Как позже покажет практика, оспорить решение госорганов по включению иноагента в реестр едва ли невозможно — и это тоже последствие размытого регулирования. Мерцающие сожаления, которые постфактум выражают отдельные депутаты на фоне всё более агрессивной риторики, вряд ли спровоцируют послабления в законе. Ни один из тревожащихся депутатов по сей день не внёс альтернативных конкретизирующих законопроектов — всё осталось в текстах стенограмм.

«Здесь, конечно, определение формы, которая в один вечер пятницы делает гражданина иностранным агентом, остаётся на совести, а может быть, даже на настроении Министерства юстиции».

«В общем, всё, начиная от определения иноагента как лица, находящегося под влиянием (что такое “влияние”, так и не раскрывается в данном законопроекте), и заканчивая всем остальным, весьма расплывчато, не определено и, естественно, отдаётся на откуп правоприменителя».

«Вот как раз эта избирательность, или конкретность, немножечко и пугает, то есть будет так, как там решит Минюст: он рассмотрит конкретно и, как-нибудь оценивая, используя какие-то свои внутренние критерии, установит, является физическое лицо иноагентом или не является».

Впрочем, вся критика, доносящаяся из Госдумы, как и редкие предложения о конкретизации, «сужении» норм закона, разбивается фактически об один железобетонный аргумент — о безопасности и суверенитете. Как мы помним, любой проявляющий сожаление к потенциальным или нынешним иноагентам, подвергается коллективному остракизму: «Всякого рода либерализация предложенного законопроекта будет идти во вред безопасности и суверенитету нашей страны».

Работа над ошибками

В риторике законодателей, касающейся иноагентства, последние годы стал проявляться некоторый ревизионизм. Период начала 2010-х, когда вступили в силу первые ограничительные законы, оценивается ретроспективно — депутаты лишний раз припоминают себе и окружающим о том, что тогдашние меры были вынужденными, но необходимыми. «Попытки расшатать ситуацию внутри России были очень серьёзные», — резюмируют законотворцы, оправдывая первую версию закона. Отчасти только с её помощью государству удалось пресечь попытки сорвать «наведение порядка внутри страны».

Однако ещё громче звучат сожаления о том, что нынешние ограничения не были введены раньше. В 2024 году один из народных избранников сетовал, что они с коллегами слишком долго «либеральничали, перед тем как наконец-то признать, что действовать в отношении иностранных агентов нужно жёстко, но профессионально». Мы можем читать это как обещание, что иноагентское регулирование и коннотации вокруг него будут только накаляться — избранный вектор устраивает тех, кто принимает законы. Более того, такое обещание даётся открытым текстом: «Мы с ними дальше церемониться не будем».

Путь к точке, когда государство в лице своих депутатов удовлетворено получившимся законом, нельзя назвать линейным — где-то на середине произошёл разворот в совершенно неожиданную сторону. Желание бюрократической прозрачности сменилось на ярое намерение защитить государство путём выдавливания всех несогласных и критиков. Единичное применение закона об иноагентах уступило позиции практически произвольному массовому клеймению «отличившихся». Локальные точечные изменения в разрозненные законы округлились до огромного пакета ограничительные мер, совладать с которыми сумели далеко не все обитатели иноагентского реестра. Намёков на то, что процесс пойдет вспять или хотя бы остановится, нет даже на уровне дискуссий и деклараций.

С декабря 2022 года мы находимся в перманентно активной фазе запретительного правового регулирования деятельности иноагентов. С того же времени риторика депутатов стала до изумления откровенной. В ход идут не только апелляции к национальной безопасности, но и откровенные оскорбления, порой перетекающие в угрозы каждому, кто сомневается в государственной политике и её приоритетах. Эта тенденция тревожит.

Неприкрытая стигматизация иностранных агентов выходит далеко за пределы строго законодательного поля. Качество закона, заведомо необъятная дискреция Минюста по раздаче ярлыков и заявленное отношение к тем, кто попадает в реестр, находят своё отражение в практике. Вероятность оспорить в суде основания для признания иноагентом практически нулевая — как, собственно, и обоснованность решений о включении в реестр. Фактически правоприменителям достаточно заявить о том, что перед нами иноагент, и это утверждение изначально не подлежит сомнению.

Впрочем, как и чьими усилиями местом иноагента были назначены задворки общественной жизни, мы теперь знаем.

О материале

Аналитическая записка составлена на основе анализа документов из Системы обеспечения законодательной деятельности. Текст актуализирован по состоянию на 7 августа 2024 года.

Все изображения в этом докладе сгенерированы нейросетью Fusion Brain.

Для цитирования онлайн-версии

«Победить эту заразу»: как законодатели создавали вражеский образ иностранных агентов // Команда против пыток. URL: https://pytkam.net/research/no-category/pobedit-jetu-zarazu-kak-zakonodateli-sozdavali-vrazheskij-obraz-inostrannyh-agentov/.

Для цитирования pdf-версии

«Победить эту заразу»: как законодатели создавали вражеский образ иностранного агента. Аналитический доклад. — Нижний Новгород : Команда против пыток, 2024. — 34 с.

Текст распространяется на условиях лицензии CC BY-NC-SA 4.0.